Accueil  |

Conférences  |

|

|

Une trentaine de personnes pour cette très interressante conférence sur l'habillement romain ;

certains participants, sollicités par l'intervenante se sont mème costumés ; les reconnaitrez-vous sur la photo ?

|

S'habiller

et se parer dans l'Antiquité romaine

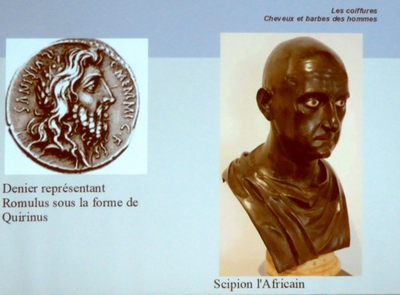

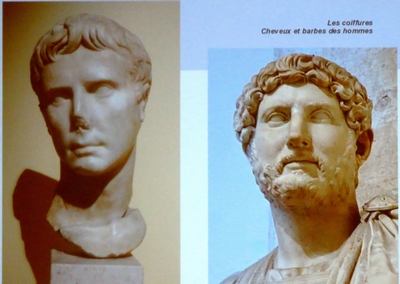

Les films "peplum" nous offrent une vision fausse des Romains. Nous verrons comment, à Rome, l'habit indiquait la situation sociale, maritale, politique des individus... Les codes vestimentaires y étaient très marqués, la bienséance de mise. Les couleurs aussi jouaient un rôle important... bref, à Rome, on ne s'habillait pas comme on veut ! Les modes étaient influencées par les princesses impériales, filles ou femmes d'empereurs, que l'on voulait à tout prix imiter... premières "influenceuses" avant la lettre, en particulier dans le domaine des coiffures. Cette conférence sera illustrée de représentations de l'époque antique et de reconstitutions modernes, ainsi que de textes d'auteurs antiques. Vous pourrez également entrer dans la peau d'un(e) parfait(e) Romain(e)...

Christine

Chollet, professeur de lettres classiques, membre de l'association

Arelate Journées romaines d'Arles depuis plus de dix ans et membre

de CA depuis deux ans, présidente de l'association Novempopula

(https://novempopulana.over-blog.com/)

basée dans le Gers. |

|

S’habiller et se parer dans l’Antiquité romaine (Mme CHOLLET)

La civilisation romaine a duré plus de mille ans en Occident, sans

compter sa survivance à Ravenne et à Byzance. Il est donc évident

que l’on ne s’habillait pas de la même façon au VIIIème

siècle avant notre ère, au moment de la fondation légendaire de

Rome qu’à la toute fin de l’Empire romain. Cette évolution

s’est faite surtout au contact des autres peuples et en fonction de

modes venues d’ailleurs.

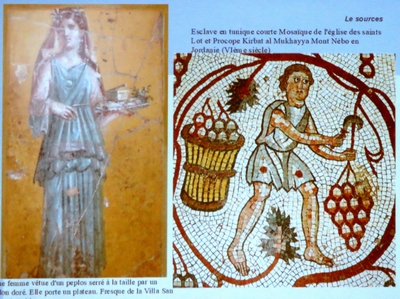

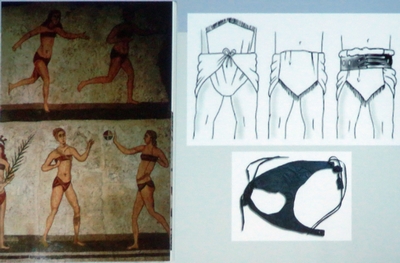

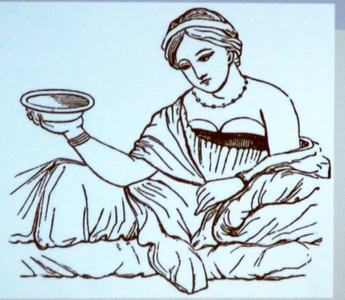

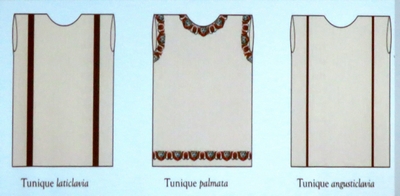

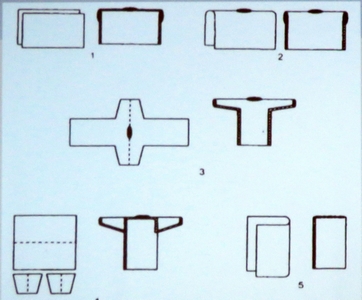

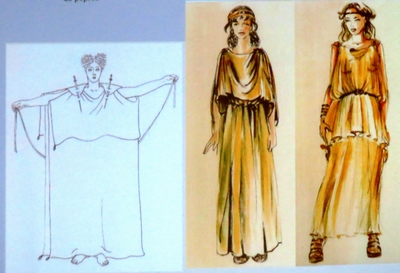

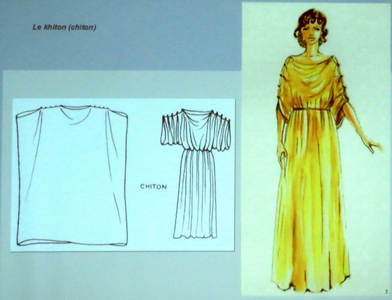

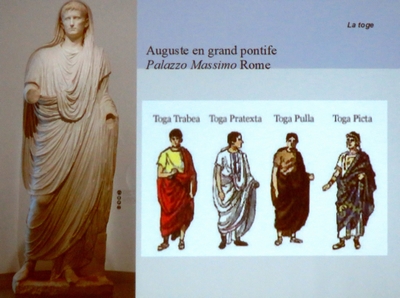

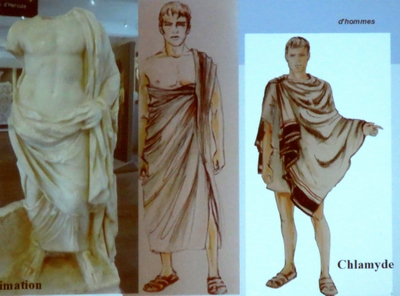

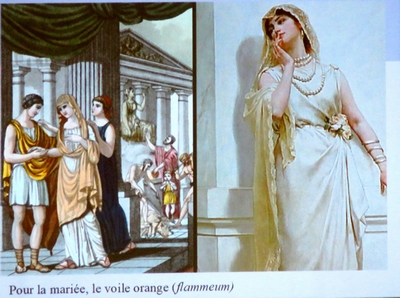

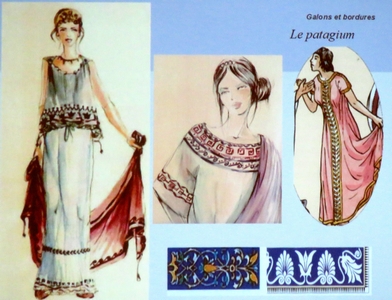

Les premiers Romains, qui étaient essentiellement des paysans, s’habillaient très simplement : à partir des laines de leurs troupeaux, qu’ils cardaient et filaient, ils tissaient des grands pans rectangulaires, qu’ils drapaient sur leur corps : c’est la première version de la toge (du latin, tegere, qui signifie « couvrir »), portée à la fois par les femmes et les hommes. Sous cette toge, ils pouvaient enfiler une espèce de pagne, le subligaculum, mais celui-ci étant en laine ou en lin assez grossier, peu agréables à porter à même la peau, ils s’en passaient la plupart du temps. Avec l’influence des Étrusques, la tunique va remplacer la toge car plus pratique à porter et plus adaptée au besoin de « bienséance » de l’esprit romain. Par ailleurs, chez les Romains, l’habit va répondre à des codes bien précis, qu’il sera malvenu de transgresser. Mais c’est surtout après les conquêtes, à partir du IIème siècle avant notre ère, que les Romains vont élargir la variété de leurs habits et s’imprégner des influences étrangères. De plus, grâce aux conquêtes en Orient, ils vont découvrir la soie, beaucoup plus facile à teindre que la laine et le lin, et que les dames de l’Empire vont adopter. A la fin de la République, l’homme et la femme romaine portent des tuniques, tunique courte pour les hommes, enfants, esclaves ou pauvres, tunique longue pour la patricienne ou pour le patricien lorsqu’il porte la toge, qui est devenu le vêtement de cérémonie. Cette toge a pris une forme arrondie dans sa partie inférieure. On va distinguer la toge virile, portée à partir de 17 ans de la toge « prétexte », avec une bordure de pourpre, portée par les magistrats et les enfants entre 7 et 17 ans, et la toge picta, portée par les généraux puis les empereurs. Ce vêtement, réservé à une élite, constitue indubitablement le symbole de la citoyenneté romaine. Celui qui se présentait à une élection portait une toge blanchie à la craie très reconnaissable, la toga candida (candidus signifie « blanc » en latin) et est appelé de fait le candidatus. Les Romains distinguaient les vêtements dans lesquels on entrait (« indumenta ») de ceux dans lesquels on s’enveloppait (« amictus »). Les « indumenta » étaient les sous-vêtements : pagne ou « soutiens-gorges » (mamillare ou strophium), bandeau qui servait à comprimer la poitrine. Le deuxième vêtement indumentum est la tunique : c’est le principal vêtement de dessous et de dessus des Grecs et des Romains des deux sexes ; elle se rapproche à la fois d’une chemise ou d’une blouse. En cas de grand froid, on porte parfois plusieurs tuniques superposées. La première est portée à même le corps et peut consister en une chemise de laine toute bête. L'empereur Auguste, particulièrement frileux, en superposait parfois quatre en plein hiver... Une fois mariée, la Romaine porte, par-dessus la tunique, la stola : il s'agit d'une robe longue et lâche, souvent sans manches, formée de deux segments rectangulaires de tissu, attachés à l'épaule par des fibules ou des boutons, de manière à permettre de s'y draper facilement. Le bas en est souvent décoré d'une large bande ornementale (instita). La stola atteste du statut marital : depuis la République, la loi romaine la réserve aux épouses. Toutefois, ce n'est pas une obligation, et certaines lui préfèrent d'autres vêtements, plus flatteurs pour la silhouette ou plus à la mode. Mais la plupart l'adoptent au moins en public, car la décence l'impose, et porter la stola est une façon de proclamer qu'on est une femme mariée, respectable et attachée à la tradition. Tuniques et stola sont ceinturées sous la poitrine pour les femmes, à la taille pour les hommes. Il arrive couramment que les femmes aient deux ceintures, l’une sous la poitrine, l’autre à la taille, et entre les deux ceintures, une partie bouffante formait le « colpos ». Pour se protéger des intempéries,

les femmes revêtent, dans les premiers temps de la République, le

ricinium, un simple carré de tissu couvrant les épaules.

Plus tard, il est remplacé par la palla,stola lorsqu'on sort de la maison. C'est une

pièce d'étoffe ressemblant à une longue écharpe oblongue

descendant jusqu'aux genoux, que l'on arrange à son gré : comme une

cape ou un manteau, on s'en couvre la tête ou s'en drape en la

faisant passer sur l'épaule gauche, sous le bras droit puis

par-dessus le bras gauche.

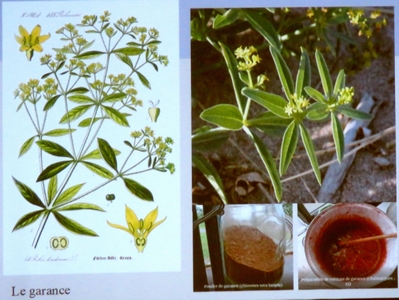

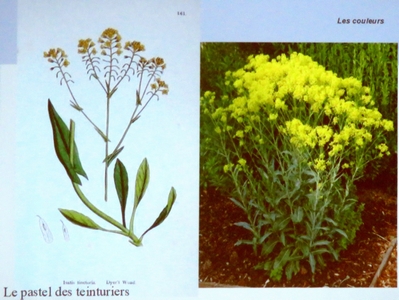

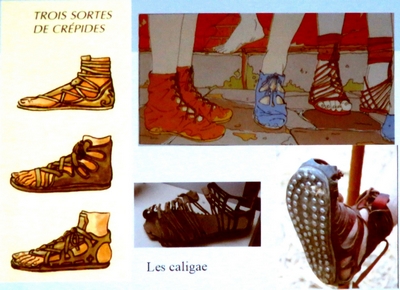

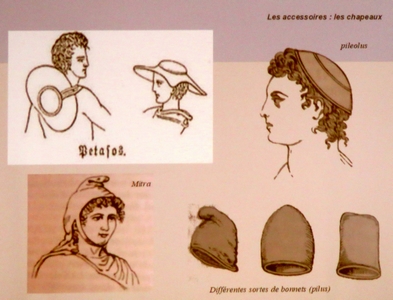

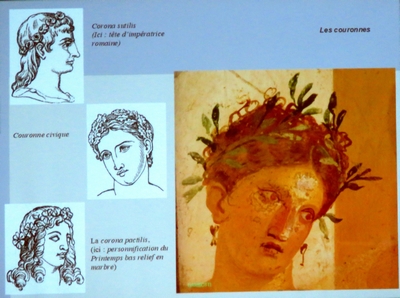

En résumé : une femme mariée de la haute société romaine porte trois éléments ; une tunique « intima » à manches longues, souvent de couleur écrue, une stola de couleur sans manches sur la tunique et une palla d’une autre couleur qu’elle drape à sa guise. Il existe une grande variété de manteaux, et il est parfois difficile de déterminer quelles sont les différences, voire même s'il s'agit de plusieurs vêtements ou du même habit, désigné sous un autre nom. La mode passe aussi par les chaussures ; simples sandales portées à la maison, ou souliers qu’il est obligatoire de porter à l’extérieur ; ce sont les calcei, de cuir rouge pour les patriciens portant la toge. Pour créer les couleurs des vêtements, on utilisait la plupart du temps des végétaux : la garance pour les variantes du rouge, le pastel ou l'indigo pour le bleu, le safran ou le réséda pour le jaune... Pour le pourpre, réservé à la famille princière et aux généraux, on utilisait le murex, un coquillage que l’on trouvait en grand nombre sur les côtes. Les teinturiers de Rome ne manquaient pas d'idées, et mettaient au point des techniques permettant de proposer des couleurs comme le rose pâle, le violet, le bleu clair, le jaune vif, le vert amande, etc. Ceux-ci d'ailleurs étaient appelés du nom de la couleur du tissu dont ils se spécialisaient, par exemple le purpurarius pour les teintures pourpres… Enfin, une Romaine ne va pas sans ses bijoux... à tel point qu'il faudra des lois pour en limiter l'abus ! Même les plus modestes aiment en porter. Colliers (monile, la plupart du temps portés au ras du cou) et chaînes (torques), bracelets (armilla), bagues (anulus), boucles d'oreilles (inaures), diadèmes (mitrae), fibules ainsi que bracelets de chevilles (periscelides), résilles et épingles à cheveux (crinales), rien ne manquait à la panoplie. Selon la richesse de la personne, ils étaient en or, en argent mais aussi en alliages avec du cuivre ou du fer. Ils étaient ornés de perles (margarita, la préférée des Romaines), de perles de verre, d'ambre, de pierres précieuses ou semi-précieuses ou des imitations. Ces pierres étaient polies, mais pas taillées. qu'on jette par-dessus la |

(Photos Mireille LAFOREST d'après le diaporama de Mme CHOLLET)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|